| = 境内つれづれ = |

| ≡ 令和7年12月31日 『除夜の夕べ』の景 ≡ |

|

| 聖きみ名 |

新年あけましておめでとうございます。 皆様方にはお元気にて新しき年を迎えられ、心よりお慶び申し上げます。

本年も豊前善光寺ホームページを、よろしくお願い申し上げます。

年末より寺内の越年準備は、本堂、諸堂、墓地、境内の清掃、お鏡、お花、除夜の鐘、元旦朝の修正会(初お勤め)、2日~5日朝までの別時念仏修養会、4日の檀信徒初例会等々一連の越年、新年行事も、多くの皆様方のご支援、ご協力のお陰で終える…ホット一息…。

除夜の鐘は竹明かりの裡、約90名が参加、鐘を撞き終え、片付け、火の始末では防災ホースで消火、1時間後再度総ての安全確認したのが午前2時半、元旦は6時~7時修正会のお勤め念仏の後、おせちを頂いて暫し休息させて頂きました。

2日朝~5日朝まで初例会を挟んで別時念仏修養会、この行事は先代住職が先の大戦でシベリア抑留から帰還して思い立った念仏修養会で、数年前までは元旦夕から泊まり込みで5日朝まで、朝4時半起床、夜9時半就寝まで差定(さじょう:時間割)に添って本堂で1日約10時間程お念仏を申す修養会ですが、早朝の本堂の凍てつきは厳しく、睡魔に襲われ、板張りの床は正座を妨げ、痛みを伴います。 一方寺内家族は宿泊者の三食、寝具、入浴の世話などでお正月どころではありません…。 『お正月はゆっくりと過ごす。 これが理想である…。 私が住職になったら…この憎くっき修養会行事を真っ先に中止する。』と頑なに思っていましたが、先代が亡くなり、住職を継承して40年、あれだけ親の仇より憎き念仏修養会を先代から私が継承し、併せて今年で77年目を勤めさせて頂きました。 今では、年頭念仏修養会もご縁を今更ながら有難く、尊く頂いている自分を不思議に思います。 しかし、念仏申しても忸怩たる自己を反省するのみ…。 一茶の句『春立つや 愚の上に また愚に還る』これでよいのです…。 |

| 合掌 |

| ※ ━ 生も死も任せ果てたる我なれば 使命(しめし)あれば還らせ(ダモイ)給え ━ |

| ※ 先代がシベリアの抑留中に詠んだ心境 |

| = コ・ラ・ム = |

| ≡ 聖徳太子と善光寺 ≡ |

|

| 今年は聖徳太子没後1400年にあたるそうです。 今東京国立博物館で「聖徳太子と法隆寺展」が開催されているのも、それにちなんでのことです。 「薬師如来座像」(金堂東の間の本尊)「玉虫の厨子」などをはじめ数々の名品が出展されています。 その中の一つに「善光寺如来御書箱」も展示されています。 平成5年(1993)信州善光寺の呼びかけで全国に散在する119ヶ寺の善光寺、また善光寺如来を安置する寺院、善光寺如来と深い縁に繋がる寺院、神社200余の会員にて結成された『全国善光寺会』『通称ゼンコウジサミット』が信州善光寺にて発会、その折奈良法隆寺の当時の122世高田良信管長様とお話しする機会があり、善光寺如来と聖徳太子の間に手紙が交わされたことをお伺いしたところ、下記の如くせつめいされました。 |

| 聖徳太子は亡き父の用明天皇を弔い、七日七夜にわたって念仏を行った後、その功徳を善光寺の阿弥陀如来に伺った際に、如来から送られた返事(御書)を収めたとされる箱である。全体に蜀江錦が貼られ厳封されている。 |

|

「善光寺の古文書22『善光寺如来伝』」で第三幅の④に描かれている、善光寺如来の返事がこの箱に収められているということです。

この外にも『善光寺如来伝』には聖徳太子が度々登場します。

〈第二幅〉

⑨聖徳太子、物部の悪逆非道が増したため、討伐を決意。

⑩一時聖徳太子は敗走し追い詰められたが、椋の木の幹が裂けて、太子をかくまう。

⑪聖徳太子は四天王像を自刻し、勝利の暁には四天王寺を建立する事を誓う。

⑫太子の願いが通じ、八幡大菩薩の幡を先頭に攻め寄せる。

⑬物部守屋が矢で射られ、合戦が終わる。

⑭太子は一光三尊仏を難波の堀江にお迎えに行くが「待て」との仏勅により帰京する。

⑮太子愛馬黒駒に乗り、富士を始め諸国巡遊(27歳)・42歳達磨に出会う。 |

| 本ページ【≡ 善光寺絵伝の解説へ ≡】でご覧ください。この行をクリックしてもご覧になれます。 |

このように善光寺の御本尊善光寺如来と聖徳太子は深いつながりがあるのです。 このため善光寺でも聖徳太子は大切におまつりしてきました。 昔境内にあった塔頭(境内にある小寺・お堂)の一つに「太子堂」があり、聖徳太子がおまつりされていました。 後に別の塔頭増長院に閻魔様と一緒にまつられていましたが、今は本堂におまつりしています。 それが「聖徳太子二歳立像」です。 上半身裸で鮮やかな赤い袴をつけ合掌した像です。

法隆寺展にも同じ二歳像が出展されています。 これは「南無仏像」とも呼ばれ、太子二歳のとき、東を向いて南無仏を唱えたといういい伝えから造られた像です。 |

| 参考文献 : 豊前善光寺史 |

| 善光寺の古文書 (第30回 令和4年10月) |

| 『 開山 空也上人 』 |

|

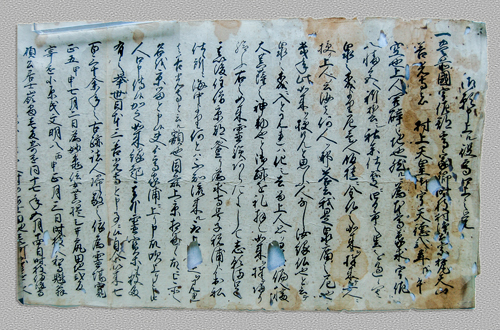

| この欄をクリックすると古文書の拡大写真をご覧いただけます。 |

空也上人像(豊前善光寺蔵) |

30回は善光寺を創建したと伝えられている空也上人をとりあげます。 「伝えられている」としたのは、創建した年とされる天徳2(958)年の頃の古い資料が残っていないからです。

現在、空也上人開祖に関して書かれている文書で一番古いものは元禄10(1697)年のものです。 次に古いものがその2年後、元禄12(1699)年の上に掲げた文書です。 この文書は第15回『善光寺に御茶室があった話』で取り上げました。 元禄10年の文書より創建の様子が精しく書かれているのでこの文書を取り上げました。 天徳2年から741年後の文書です。

創建以来の文書も存在していたのでしょうが、長い間に失われてしまったものと考えられます。 そこで今回は伝えられてきた空也上人創建の様子を上の文書で辿ってみたいと思います。 さらに空也上人が善光寺を創建したということが考えられるかどうか、ということも少し考えてみたいと思います。

2022年の今から創建の958年を遡っていけば、実に1061年前ということになります。 空也上人から始まり、千年余、寺に心を寄せ支えて頂いた多くの方々のお陰で寺の歴史を保ってこれたことは何よりもありがたいことに思われます。 開基以来、脈々と受け継がれてきた、善光寺のお念仏の原初を考えてみたいと思います。 |

|

| 写真またはこの欄をクリックすると解説編がご覧いただけます。 |

|

≡ 今連絡・ご報告・ご案内 ≡

※表題をクリックしてください。文書を参照出来ます。※ |

|

|